東京都内でネズミに関する相談件数が過去6年間でおよそ2倍に増加している。

特に新宿や上野などの繁華街では、深夜にごみ袋へ群がるネズミの姿が頻繁に目撃され、市民からの不安の声が相次いでいる。

背景には、飲食店からの残飯増加、都市部の建物密集、さらにはSNSでの拡散による注目の高まりがある。

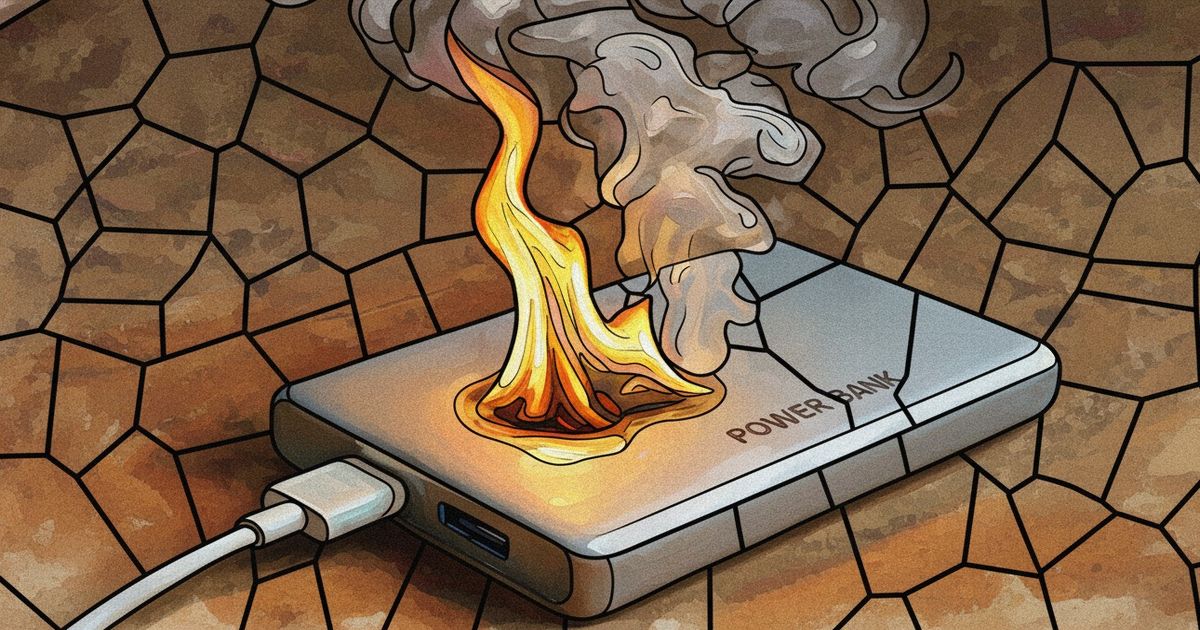

感染症や火災リスクの増大を受け、自治体は駆除対策を強化しているが、その効果は限定的だ。

要点まとめ

- 東京都内のネズミ相談件数は6年で約2倍に増加

- 繁華街のごみ問題が深刻化し、夜間に目撃多数

- 自治体による毒餌・捕獲器設置も効果は一時的

- 感染症・火災リスクの懸念から衛生管理が急務

- 「ごみ出しルールの徹底」が再び注目されている

東京都でネズミ相談件数が倍増 繁華街に広がる不安

東京都ペストコントロール協会によると、ネズミ相談件数は平成30年の2031件から令和6年には4192件へと急増。

倍増の背景には、飲食店のごみ処理ルールの形骸化や、建物老朽化による巣穴の増加があるとされる。

特に新宿区・渋谷区・台東区などの繁華街で被害が集中しており、「夜間に人通りが減ると一斉に出てくる」との通報も多い。

■ 東京都のネズミ相談件数概要

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 名称 | 東京都ネズミ相談件数調査 |

| 期間 | 平成30年〜令和6年 |

| 実施機関 | 東京都ペストコントロール協会 |

| 件数推移 | 2031件 → 4192件(約2倍) |

| 主な地域 | 新宿・上野・渋谷 |

| 注目ポイント | SNSでの拡散、駆除効果の限界 |

| 監修・協力 | 東京都環境局・各区衛生課 |

「ネズミが街を走る」現実 新宿・上野で頻発する光景

夜の繁華街を歩けば、飲食店の前に積まれたごみ袋に群がるネズミの姿を容易に見つけることができる。

中には人の足元をすり抜けるように走るものもおり、観光客が悲鳴を上げるケースも報告されている。

新宿区では令和5年度から約200カ所に毒餌入りの箱を設置したが、「一定の効果はあるが再発が早い」と担当者は語る。

駆除効果は一時的 「環境の改善が必要」と専門家

専門家は「駆除だけでは限界がある。餌となる生ごみや建物の隙間といった“根本要因”の除去が欠かせない」と指摘。

区ごとに駆除予算を確保しても、周辺地域と連携しなければ再び流入する可能性が高いという。

実際、3カ月間の毒餌設置後もネズミの出現数はほぼ元に戻っている。

■ 駆除対策の比較表

| 項目 | 従来 | 現在 |

|---|---|---|

| 駆除方法 | 捕獲器・毒餌設置中心 | 衛生環境改善+モニタリング |

| 重点地域 | 繁華街のみ | 住宅地・周辺地域も対象 |

| 効果持続 | 短期的(1〜2か月) | 長期的(環境改善が前提) |

ネズミ対策の最前線 「都市の生態系」とどう共存するか

駆除に頼るだけでは、都市の生態系バランスが崩れるとの懸念もある。

実際、カラスやフクロウなどの天敵が減少した結果、ネズミが増えた可能性も指摘されている。

環境局では「単なる害獣駆除ではなく、都市と野生動物の関係を再構築する必要がある」と語る。

SNS上では「夜の新宿がまるで映画のよう」「上野駅前がネズミだらけ」といった投稿が拡散され、映像を通じて危機意識が共有されつつある。

市民からは「飲食店と行政が一体で取り組むべき」「ごみ出し時間を守る意識改革が必要」といった声が多い。

■ ネズミ対策フロー

① ごみ出し時間の徹底 → ② 建物隙間の封鎖 → ③ 捕獲・駆除 → ④ モニタリング → ⑤ 情報共有・啓発

FAQ:東京都のネズミ被害と対策Q&A

Q1. 東京都内でネズミが多い地域は?

A1. 新宿区、渋谷区、台東区など繁華街が中心です。

Q2. どんな種類のネズミが多いですか?

A2. 主にクマネズミで、ビルの天井裏や地下街などに巣を作ります。

Q3. 感染症のリスクはありますか?

A3. サルモネラ症やレプトスピラ症など、人への感染リスクがあります。

Q4. 駆除はどのように行われますか?

A4. 専門業者による捕獲・毒餌設置・隙間封鎖などを組み合わせます。

Q5. 市民ができる対策は?

A5. ごみの密閉・放置禁止、建物の隙間を塞ぐなど日常的な管理が効果的です。

■ まとめ表

| 項目 | 概要 |

|---|---|

| 開催概要 | 都内でネズミ相談件数が倍増、繁華街中心に問題拡大 |

| 構成/設計 | 駆除・環境改善・住民啓発を三本柱に実施 |

| 監修 | 東京都ペストコントロール協会・環境局 |

| 特記事項 | SNSによる拡散で意識が高まり再発防止へ |

| 体験 | 市民・店舗・自治体が一体で「清潔な街」づくりを進める動き |

都市が抱える「清潔の裏側」 ネズミ問題が映す現代の都市構造

清潔で安全な街づくりを支えるには、見えない場所で起きている「微生物と人間のせめぎ合い」にも目を向ける必要がある。

ネズミの増加は、都市が抱えるごみ・過密・経済活動の密度を映す鏡でもある。

単なる駆除ではなく、「共生と管理」の視点から街づくりを再設計する段階に入っている。

東京都の事例は、他都市にとっても貴重なデータだ。

行政・企業・市民が情報を共有し合うことで、持続的な都市衛生モデルを構築できるかが今後の課題となる。

この“都会の小さな影”をどう照らし出すか──そこに、都市が真に清潔であるための試金石がある。