記録的な大雨は、農家の未来をどう変えるのか? 熊本県で2025年8月、未曾有の豪雨が農地を襲った。この災害は、トマトやイチゴといった日本有数の産物を育む土地に、深い傷跡を残した。農家の人々は、目の前で作物が水没する光景に何を思ったのか?

八代市の農家(49)は、ビニールハウスに立ち尽くしていた。約3万本のトマトの苗が水をかぶり、収穫の望みが絶たれた瞬間だった。「経験したことのない雨。全部やり直しだ」と彼は語る。農林水産業の被害額は151億円に及び、観光業にも影響が及んだ。この悲劇は、個々の農家だけでなく、地域全体の生活を揺さぶった。

本記事では、熊本の大雨被害の実態を明らかにし、農家が直面する課題と復興への道筋を探る。データと物語を通じて、読者はこの災害の深刻さと、未来への希望を見出すことができるだろう。なぜこのような被害が起きたのか、そして私たちに何ができるのかを、共に考えていく。

記事概要

- 物語的要素: 農家の苦悩と希望の物語

- 事実データ: 被害額151億円、トマトやイチゴなど主要作物への影響

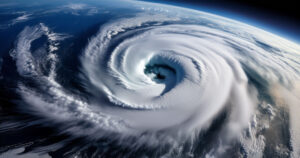

- 問題の構造: 気候変動と地域の地形が被害を増幅

- 解決策: 復旧支援、インフラ強化、持続可能な農業

- 未来への示唆: 地域全体での適応と新たな農業モデルの構築

2025年8月の豪雨、熊本で何が起きたのか?

2025年8月10~11日、熊本県は記録的な大雨に見舞われた。一部地域では大雨特別警報が発令され、河川の氾濫や広範囲の浸水が発生。農林水産業への被害は壊滅的で、特にトマトやイチゴ、アスパラガスなどの作物が大きな打撃を受けた。八代市や氷川町では、ビニールハウスが水没し、収穫期を迎えていた作物が全滅した。

八代市鏡町の農家は、約1トンのアスパラガスを廃棄せざるを得なかった。「全部切って捨てた」と彼は振り返る。収穫最盛期だったアスパラガスは、50センチの浸水で商品価値を失った。氷川町の氷川アグリクラブでも、植えたばかりのミニトマト3500本が水をかぶり、復活の望みが薄い状況だ。

| 地域 | 被害作物 | 被害規模 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 八代市 | トマト、アスパラガス | 約3万本の苗全滅、1トン廃棄 | ビニールハウス浸水、機械故障 |

| 氷川町 | ミニトマト | 3500本の苗被害 | 植えた翌日に浸水 |

| 宇城市 | ブドウ | 約13.7億円 | お盆の収穫期に全滅 |

すべては気候変動から始まった

熊本県は、温暖な気候と肥沃な土壌で知られ、トマトの年間収穫量は日本一だ。しかし、近年は気候変動による極端な気象現象が増加。2020年の豪雨災害も記憶に新しく、農家は繰り返される自然の猛威に直面してきた。今回の大雨は、過去に類を見ない規模で、農家の準備を超えるものだった。

八代市の農家のビニールハウスは、家族三世代で営んできた。祖父の代から続くトマト栽培は、地域の誇りだった。しかし、今回の災害でモーターや灌漑設備が故障し、再建には多額の費用が必要だ。「先祖が築いたものを守りたかった」と農家は語るが、未来への不安は隠せない。

数字が示す被害の深刻さ

農林水産業の被害額は、8月20日時点で約151億円に達した。特に八代市や宇城市では、トマト、ブドウ、アスパラガスなど主要作物が壊滅。宇城市だけでも被害額は13.7億円に上る。以下に、主要な被害データを整理する。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 総被害額 | 約151億円(8月20日時点) |

| 主な被害地域 | 八代市、氷川町、宇城市 |

| 被害作物 | トマト、イチゴ、アスパラガス、ブドウ |

| 影響を受けた農家 | 数百戸(詳細調査中) |

専門家コメント: 「今回の被害は、気候変動による降雨パターンの変化が一因。九州の地形は河川氾濫を起こしやすく、農地への影響が顕著だ。持続可能な農業には、排水インフラの強化が急務である。」

なぜ農業被害がこれほど深刻なのか?

熊本の農業被害は、気候変動と地域特有の地形が交錯した結果だ。九州は山がちで、急流河川が多いため、大雨時の水害リスクが高い。さらに、ビニールハウスは浸水に弱く、排水設備が追いつかない場合、作物は短時間で全滅する。農家の多くは個人経営で、資金面での余裕が少ないことも復旧を難しくしている。

心理的には、繰り返される災害が農家の精神に重くのしかかる。「またか」という諦めと、家族や地域への責任感がせめぎ合う。文化的には、農業は地域のアイデンティティと直結しており、被害は単なる経済的損失を超えた影響を及ぼす。

SNSが広げる被害の波紋

デジタル時代において、災害情報はSNSで瞬時に拡散される。熊本の豪雨被害も、Xや他のプラットフォームで農家の悲痛な声が共有された。しかし、過度な注目はデマや誇張を生み、農家への風評被害を引き起こすリスクもある。一方で、支援を呼びかける動きも活発化し、クラウドファンディングやボランティアの募集が広がった。

地元メディアは、被害の詳細を伝える一方で、復興への希望も発信。SNSは、農家と消費者をつなぐ架け橋となりつつあるが、情報の正確性が今後の課題だ。

政府・自治体の対応と課題

熊本県は、被害調査を急ぎ、農家への支援策を検討中だ。国も災害復旧支援金の拠出を表明したが、具体的な配分や時期は未定。過去の豪雨災害では、支援金の申請手続きの複雑さや遅延が問題となった。農家からは「迅速な現金給付が必要」との声が上がる。

長期的な対策としては、排水インフラの強化や気候変動に適応した農業技術の導入が求められる。たとえば、耐水性の作物品種や、IoTを活用した水位監視システムが注目されている。しかし、こうした技術の導入にはコストがかかり、小規模農家への普及は課題だ。

まとめ:希望の種をまくために

2025年8月の豪雨は、熊本の農家に深い傷を残した。しかし、諦めずに再起を目指す農家の姿は希望の光だ。151億円という被害額は重いが、データからは復旧への道筋も見える。排水インフラの強化や新技術の導入が、未来の農業を守る鍵となる。

読者の皆さんには、地元農産物の購入や情報共有を通じて、熊本の復興を支えてほしい。災害は終わりではない。新たな種をまき、強い農業を育むために、今こそ行動のときだ。一緒に、熊本の未来を耕そう。