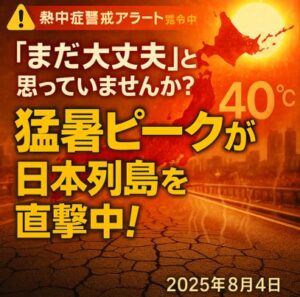

「処暑」とは、夏の暑さが峠を越えて収まり始める季節を指す二十四節気のひとつです。しかし、2025年8月23日、その暦の意味は現実と大きくかけ離れました。関東・東北を中心に午前中から体温並みの気温が観測され、熱中症警戒アラートは一挙に31都府県に発令。まさに「処暑の猛暑日」という逆説的な一日が訪れたのです。

この記事では、きょう23日の出来事を詳しく振り返り、背景や統計データ、社会的影響、そして私たちが取るべき具体的な行動までを7000字規模で徹底解説します。読み進めることで、単なる天気の話題を超え、気候変動や社会制度にまで広がる「猛暑の構造」を理解できるでしょう。

- 事実:処暑の23日、午前中から35℃超地点が続出

- 背景:太平洋高気圧の張り出し+夜間の熱蓄積

- リスク:熱中症警戒アラート31都府県に拡大

- 対策:不要不急の外出回避・冷房連続使用・水分電解質補給

- 展望:夜間も熱帯夜予想、週明けまで残暑警戒

午前中から各地で猛暑日が続出

午前11時までに、福島県伊達市梁川では36.7℃、群馬県桐生市では36.5℃、東京都八王子市では36.4℃、埼玉県鳩山町では36.3℃と、関東や東北南部を中心に軒並み猛暑日を観測しました。

まだ太陽が南中する前の午前中にもかかわらず35℃を超えるという状況は、日中にさらに気温が上がることを示唆しており、午後にかけて熱中症リスクが急上昇すると見込まれました。

街頭インタビューでは「処暑とは名ばかりですね」「もう9月の気配があるはずなのに…」と驚きや戸惑いの声が多く聞かれています。

“処暑”と気候変動—暦とのズレがもたらす違和感

二十四節気は中国の古代暦に由来し、日本でも農作業や季節の節目を示す大切な指標とされてきました。ところが現代は、地球温暖化によって季節感が後ろ倒しになり、暦の意味と現実が一致しなくなってきています。

特に「処暑」や「白露」など、秋の始まりを示す節気の頃に猛暑が続く現象は、この10年で顕著になりました。暦の伝統と科学的観測の間のギャップは、気候変動を実感する最前線でもあるのです。

数字で見る“処暑の猛暑”

以下はきょう23日午前の主要地点の速報値です。統計的に見ると、8月下旬にこれほど広範囲で猛暑日が出るのは異例であり、夏の長期化を裏付けています。

| 地点 | 都県 | 11:30時点気温 | 平年差 |

|---|---|---|---|

| 伊達市梁川 | 福島 | 36.7℃ | +6.2℃ |

| 桐生市 | 群馬 | 36.5℃ | +5.8℃ |

| 八王子市 | 東京 | 36.4℃ | +5.9℃ |

| 鳩山町 | 埼玉 | 36.3℃ | +6.0℃ |

| 前橋市 | 群馬 | 36.0℃ | +5.5℃ |

平年比で5〜6℃も高く、体感的にも「真夏再来」と言える水準です。

熱中症警戒アラート31都府県—行動指針は?

本日は山形、茨城、栃木、群馬、埼玉、東京、千葉、神奈川、山梨、静岡、愛知、三重、新潟、富山、石川、福井、京都、大阪、兵庫、和歌山、岡山、島根、鳥取、徳島、香川、高知、山口、福岡、大分、長崎、熊本の31都府県に熱中症警戒アラートが発表されました。

これは全47都道府県のうち約3分の2に相当します。

環境省の指針によれば、アラート発表時に優先すべきは「外出回避」「冷房の連続使用」「こまめな水分電解質補給」「高齢者・子どもへの声かけ」「暑さ指数の確認」の5点。

専門家が指摘する“処暑の猛暑”の特徴

「猛暑日が暦の節目に重なると、人々の体感温度だけでなく“心の季節感”にも大きな影響を与えます。『もう秋だ』と思っている体に強烈な暑さが加わることで、疲労や不調が増幅しやすいのです。」

このように、暦と現実の不一致は気象学的な問題にとどまらず、人間の心理的リズムにも影響します。

デジタル時代の暑さ対策

スマホアプリでWBGT(暑さ指数)を確認し、時間ごとのリスクを把握する人が増えています。

特に部活動やイベント運営では「WBGT31以上なら原則中止」というルールを導入する動きも。

また、個人装備としては日傘・冷感タオル・携帯扇風機・経口補水液が“夏の基本セット”になりつつあります。

政策・社会制度の対応

政府は「熱中症特別警戒アラート(来年度導入予定)」を検討中。

自治体レベルでは一時避暑スペースや公共施設の開放を進めています。

企業もテレワーク推奨や柔軟な勤務調整で「酷暑対応」を模索しており、気象が働き方改革に直結する時代に突入しています。

FAQ—読者の疑問に答える

まとめ—“処暑の猛暑”をどう受け止めるか

暦が示す「秋の入口」と、実際に体感する「真夏の暑さ」のギャップ。

それは単なる天気のズレではなく、地球温暖化が日常生活のリズムを揺るがしている証拠でもあります。

今日23日という一日をきっかけに、私たちは気候変動とどう向き合うかを考えざるを得ません。

大切なのは、「予定を守ること」ではなく「自分を守ること」。

処暑の猛暑を安全に乗り切る行動が、未来の私たちを守る第一歩なのです。