山間部や住宅街にまで出没が相次ぐなか、過去最悪となるクマ被害の裏で、最前線に立つハンターたちがいる。

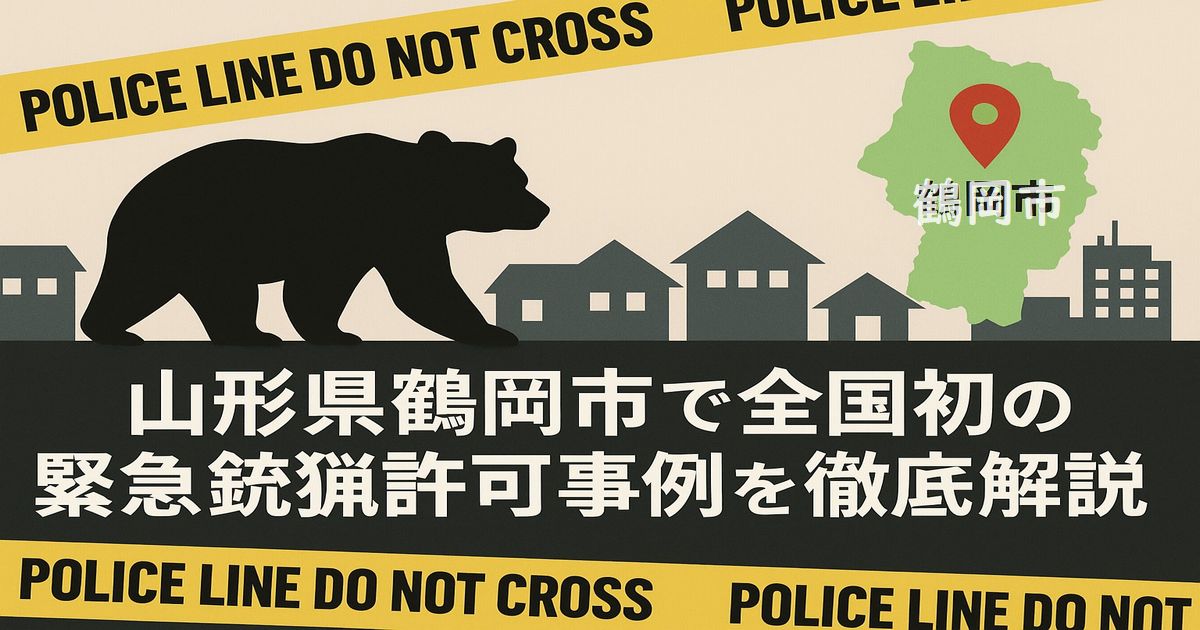

市街地での「緊急銃猟」が解禁され、社会の期待が集まる一方で、現場の声は「人手が足りない」「危険と隣り合わせ」だ。

いま、クマ対策の最前線で何が起きているのか。 その知られざる現実に迫る。

- クマによる死者は13人、過去最多を更新

- 国が「緊急銃猟」を市街地で解禁

- ハンター数はピーク時の3分の1以下に減少

- 訓練施設では若手育成が急務

- 専門家は“やりがい搾取”構造を指摘

「命がけ」の現場 クマ被害は過去最悪に

2025年、クマによる被害が全国で相次いでいる。 死者数は13人にのぼり、過去最多を記録したおととしの倍以上。 とくに北日本では人里への侵入が増加し、関西など従来“生息しない地域”でも目撃が相次いでいる。

こうした中、事態を一手に担うのが「クマハンター」だ。 国は9月、市町村の判断で市街地でもクマを駆除できる「緊急銃猟」を可能にした。 さらに、京都府や滋賀県などでは11月中旬から狩猟解禁期を迎え、クマ・シカ・イノシシへの対応が本格化する。

目的は、個体数の抑制と“人への警戒心”を再び植え付けること。 人里への出没を防ぎ、山奥へ戻す抑止効果が期待されている。

訓練施設で磨かれる技術 「命を守る射撃精度」

兵庫県内にある西日本最大級のハンター養成施設。 甲子園球場約20個分の広大な敷地に、イノシシを模した標的や狩猟シミュレーターが並ぶ。 ここでは、ベテランから若手まで全国のハンターが集まり、狩猟解禁を前に射撃の腕を磨いている。

取材班が訪れた日も、関西・中国地方から多くのハンターが訓練に参加していた。 彼らの多くは「クマに対応できる射撃技術を維持したい」「県からも訓練を求められている」と語る。 この施設は、各自治体からの要請に応じて“緊急銃猟が可能な人材”を育成する拠点にもなっている。

施設の担当者はこう話す。 「若いハンターの加入が少なく、新規狩猟者の確保と技術継承が課題。 ここでは講習を通じて、安全で確実な射撃技術を伝えることを目的にしています」

減り続ける担い手 ハンター数はピーク時の3分の1

かつて全国に20万人以上いたとされるハンターは、現在ではおよそ6万人台にまで減少。 ピーク時の3分の1以下に落ち込んでいる。 特に30代以下の若手ハンターは全体の10%にも満たず、平均年齢は60歳を超える。

原因は明確だ。 まず、狩猟免許取得の難しさと維持費用の高さ。 加えて、出動要請があっても謝礼はわずか数千円程度。 危険と責任が重くのしかかる一方で、金銭的な見返りがほとんどない。

ベテランハンターは言う。 「クマは命がけですよ。撃ち損じればこちらがやられる。 それでも誰かがやらなければ、被害が止まらない。」

クマ対策の最前線に立つ彼らの多くは、地域社会への使命感と誇りだけを支えに活動している。

「やりがい搾取」と指摘される過酷な構造

ある専門家は、現在のクマ対策体制を「やりがい搾取の構造」と指摘する。 その背景には、行政依存とボランティア的な仕組みがある。

多くのハンターは、自治体からの依頼を受けて“無償または低報酬”で出動。 出動時の交通費・弾薬費も自己負担というケースが少なくない。 「地域を守る使命」と「生活の現実」の間で、葛藤する人が増えているのだ。

また、危険性に見合った保険や補償制度が十分ではない点も問題視されている。 命を懸けて活動しても、被弾・転倒・獣害によるケガの補償は限定的だ。

こうした構造が若者の参入を阻み、結果として“担い手不足”が深刻化している。

ベテランでも難しい「クマ狩猟」 高度な判断力が要求される

クマは動きが素早く、地形や風向きによって状況が一変する。 熟練のハンターでさえ「元自衛官でも狩猟は難しい」と語るほど。 山中ではわずかな判断ミスが命取りになる。

「風下に回らなければ気づかれる」「一発で仕留めなければ反撃される」。 クマの駆除は“戦闘”ではなく“生と死の境界線”に立つ行為だ。

その一方で、ハンターの装備は自前。 銃器のメンテナンスや狩猟免許更新、講習受講などにも費用がかかる。 使命感だけでは続かない現実がある。

社会全体で支える仕組みが急務

専門家たちは口を揃える。 「クマ対策はハンターだけに任せてはいけない」。 地域住民や自治体、行政が連携し、支援・教育・報酬制度を整える必要がある。

実際、北海道や東北では「狩猟技術講習会」や「新規免許支援金」を導入する自治体も出始めている。 また、警察OBや元自衛官に狩猟免許取得を促す動きも広がりつつある。

環境省は2025年度、緊急銃猟対応人材の拡充を明言。 「ハンター高齢化」を喫緊の課題として位置付け、若手育成のための補助金を検討中だ。

FAQ:ハンターとクマ対策の基礎知識Q&A

Q1. 緊急銃猟とは?

A1. 市街地や住宅地でクマが出没した際、自治体の判断でハンターが即時駆除できる制度。

Q2. ハンターになるには?

A2. 狩猟免許の取得と、地方自治体への登録が必要。銃の所持許可も別途申請が必要。

Q3. 報酬はあるの?

A3. 自治体により異なるが、出動1回あたり数千円程度が多く、ボランティア色が強い。

Q4. 女性ハンターは増えている?

A4. 緩やかに増加しているが、全体の数%にとどまる。

Q5. ハンター不足が続くとどうなる?

A5. クマやイノシシの個体数抑制が難しくなり、人身・農作物被害の増加が懸念される。

まとめ:命を懸ける人たちに「社会的な支え」を

クマ被害の陰には、命を懸けて向き合う人々がいる。 しかし現場では、危険と責任を担いながら報われない構造が続いている。

自然との共存を実現するためには、ハンターの存在を“ボランティア”ではなく“専門職”として位置付ける発想転換が必要だ。 社会全体が支える仕組みが整わなければ、いずれ現場は崩壊する。

「命がけの現場」に立つ人々が、安全と誇りをもって活動できる未来を──。 それこそが、人とクマの共存を実現する第一歩である。