)で“そのまま貼れる”本文フラグメントを作成しました。 ※FAQはQを太字、各Aの下に必ず1行スペースを入れています。 — “`html

「情報は、必要な人に届いてこそ意味がある」。

NHK『ニュース7』の気象キャスターとして“7時28分の恋人”と呼ばれた半井小絵は、いま俳優として舞台に立ちながら、日本各地で気象と防災の講演を重ねている。防災の日を前に、彼女が最も強く訴えるのは“気づき”ではなく“伝わり方”だ。

原点は、祖母が体験した昭和の三大台風――室戸台風の記憶。木造校舎が潰れ、1階の低学年児童を中心に多くが犠牲となった惨禍の話を、幼い頃から耳にして育った。台風のニュースが流れるたび雨戸を閉め、カーテンに暗幕を重ね、雷鳴に怯えながら部屋の真ん中で横になる祖母と一緒に、暗幕の下で天気の気配を聞いた。

半井が伝えたいのは「忘却に抗う伝え方」だ。何度も災害が襲えば、人は忘れてしまう。だからこそ、生活の言葉に置き換え、届く順番で、何度でも伝え直す――この記事では、彼女の原体験から現在の活動までをたどり、家庭で今日から実装できる“伝わる防災”の作法に落とし込む。読み終える頃、あなたの家のリスク会話は、もっと優しく、もっと具体的になっているはずだ。

- 物語:室戸台風の記憶を背負う祖母と「暗幕の下」の原体験

- 事実:気象と暮らしをつなぐ“伝わる順番”=命を守る行動に直結

- 構造:専門情報→生活言語→家庭内役割分担へブリッジが必要

- 解決:3ステップ(要点→自分ごと化→行動化)で伝達を設計

- 示唆:忘却に抗う定期点検と“声かけの習慣化”が被害を減らす

半井小絵がいま、全国で語っていること

大学卒業後に日銀へ。そこで専門性への渇望から気象予報士を取得し気象会社へ転職、ほどなくしてNHKの気象キャスターに抜擢された。現在は俳優として表現の幅を広げつつ、講演で「どうすれば、必要な人に必要な情報が届くか」を語り続けている。

| 時期 | 出来事 | ポイント |

|---|---|---|

| 幼少期 | 祖母の室戸台風体験を聞き、防災観を形成 | “恐れ”が“備え”に変わる瞬間 |

| 社会人前期 | 日銀→気象会社→NHKで気象キャスター | 専門性を生活に翻訳する技術 |

| 現在 | 俳優×講演で発信の“伝わり方”を探究 | 感情と行動を橋渡し |

すべては“暗幕の下の記憶”から始まった

祖母のトラウマは、暮らしのルーティンを変えた。台風の報が出れば雨戸を閉め、カーテンに暗幕を重ねる。雷が鳴れば金属類を外し、部屋の中央に身を寄せ合う。朝昼晩の天気予報で傘の要否を確認し、観天望気を自然に覚えた。

それは“恐怖の物語”であると同時に、“備えの物語”でもあった。半井にとって、防災は知識ではなく生活の会話。だからこそ彼女は、難しい専門語を生活の言葉に置き換え、家庭で続く会話の形に整えて伝える。

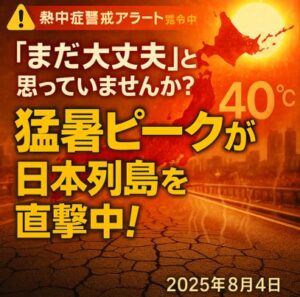

数字が示すのは危険度ではなく「行動変換の必要性」

警報・注意報、線状降水帯、突風、高潮、土砂災害警戒情報――名称が増えるほど届きにくくなる。必要なのは“情報の粒度をそろえる”こと。つまり、要点→自分ごと化→行動化の3ステップだ。

| 情報 | 生活言語への翻訳 | 今日の行動 |

|---|---|---|

| 大雨警報・線状降水帯 | 「今夜は長く強い雨が続く」 | 側溝確認・モバイル充電・避難先再確認 |

| 高潮・高波 | 「海沿いは水位と波が危険」 | 海辺は近づかない・車の移動 |

| 土砂災害警戒情報 | 「斜面側・沢筋が特に危ない」 | 就寝前に上階へ・早めの一時避難 |

なぜ専門情報は“届く人”と“届かない人”で分断されるのか

専門用語は正確だが、家庭内の意思決定には“生活の言葉”が要る。

対立軸は「正確さ」か「わかりやすさ」かではない。

本質は、両者を橋渡しするレイヤーが足りないことだ。

- 家庭内の情報係が不在(誰が要約して誰に伝えるか不明)

- 高齢世帯・単身世帯における受信チャネルの限定

- “正常性バイアス”で「今回は大丈夫」と判断しがち

情報は「正確」だけでは行動に結びつかない。

受け手の状況・語彙・家族構成を踏まえた“伝え直し”が、避難の早期化と被害軽減を生む。

SNS拡散が生んだ“速さの功罪”と伝え方の工夫

速報は命を救う一方、誤情報や過剰不安もまた瞬時に広がる。家庭での対策はシンプルに三つ――

- 公式一次情報を基準にする:気象台・自治体・防災アプリを“定点”に。

- 家族の合言葉を決める:「警報出たら〇分で集合」「高齢者は先に高い階へ」。

- 一画面ルール:自分の行動を一枚のメモ(避難先・連絡先・持ち出し品)に集約。

行政・メディア・家庭が“同じ地図”で動くために

行政は多言語・やさしい日本語・ピクトグラムの整備を進め、メディアは生活導線に合わせた伝達設計を深化させる。家庭は月1回の“声出し避難計画”で、役割と手順を短く確認する。

1) 連絡網(電話・SNS・ご近所)

2) 避難経路(徒歩/車NG条件)

3) 持ち出し(薬・眼鏡・モバイル電源・現金)

4) ペット同行ルール

5) 夜間・就寝時の合図(ライト・笛)

今日から実装できる「要点→自分ごと化→行動化」

① 要点:「今夜は強い雨が長く続く見込み」

② 自分ごと化:「うちの斜面側は危ない/1階寝室はリスク」

③ 行動化:「上階へ布団移動・充電・側溝チェック・避難先を再確認」

家族で“声に出す”だけでも行動率は上がる。伝えた人の役割は、決して「不安を煽ること」ではない。「次の一手」を具体にすることだ。

忘却に抗う“声”を、生活の中に置いておく

半井小絵が伝えたいのは、気象の知識そのものではない。必要な人に届く言葉で、必要な順番で、必要なタイミングに“伝え直す”ことだ。

雨戸を閉め、暗幕の下で身を寄せた幼い日の記憶は、恐怖の物語であると同時に、命を守る作法の継承でもあった。今日からできるのは難しいことではない。家族の合言葉を決め、月に一度の声出し点検をする――その小さな行為が、次の大雨の夜に「早く動けた」家族を増やす。

情報は、届いてこそ意味がある。あなたの声で、あなたの家を守ろう。